钟

又是周末。

看着孩子们一个个小鸟般地飞回家、老师们也相继离去时,我的心中便升起一股无由的失落,由偌大孤寂的校园包围着,隐没于这个偏远的山沟,没有人知道。

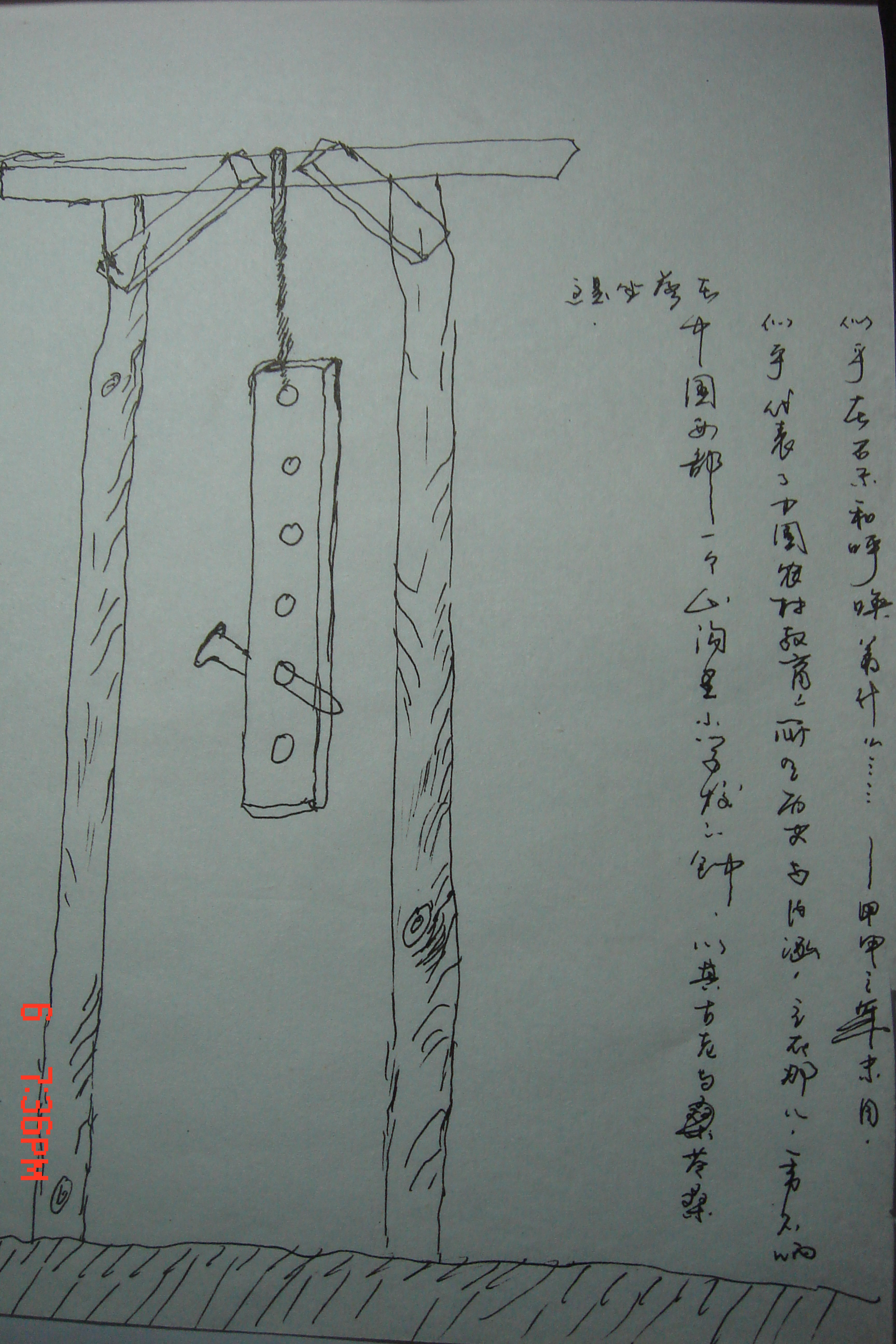

能陪伴我的仅仅是几声空旷的鸟叫和住在教室破了的封严板里的鸽子。除此之外,便是那个挂在校园里的钟了。

那是一截一米左右长的钢轨,挂在用弯弯曲曲的棍棒订成的架子上,立在教室的拐角处。

自从电铃进了校园,它便成了备用品。大家早已习惯了电铃的自动运行,反倒将钟遗忘了。只有偶尔停电时才敲两下,声音低沉而暗哑,仿佛那不是作息的信号,反成了停电的标志。

钟就立在二年级教室后墙的拐角处,恰好正对着我们五年级的教室门。说到写作文的观察力时,我曾问过学生,门前的钟上有几个眼儿,学生们大眼瞪小眼之后,便统统地将脖子伸向窗户去看。

在进行完课堂内容等待下课的那段时间里,那钟便常常映入我的眼帘。它静默着一声不响,木棍的支架上往往呆立者一两只小鸟,或者就是被朝霞或夕阳将拉得修长的身影,横铺在地面上。影子从早晨的西边渐微地缩短而又将其不易察觉地拖长到东边,那便是一天。而冬天的早晨,支架的顶部便往往积着寸把厚的一层雪,那又是钟的另一番静默。

钟挂在那儿,古老,原始,沉静,沧桑。

那钟,不就是十六年前的那个钟吗?

我穿了母亲缝的新衣服,背了母亲买的黄帆布书包,怯生生地走进了校园。老师拿了铁棒敲响了那个挂在屋檐角上的钟,铛铛铛,铛铛铛,清脆,紧凑。所有的孩子便飞也般地跑进了教室,只剩我一个人站在空荡荡的校园里,不知所措,惊慌万分……

最终我独自跑回了家,从此再也不去学校。

可奇怪的是,后来我竟成了所有伙伴中最不肯滑学的一个,无论是风吹还是雨淋。这其中的缘由我自己也说不清楚。

那个挂在屋檐角上的钟似乎是那么的神圣,而且似乎只有老师才有资格敲,学生是摸不得的。要是谁受了老师的指令去敲上一回钟,那可是别人羡慕自己荣耀的事了。

我想象不出当时我背着黄帆布书包来去学校的样子,愚笨,稚拙,还是可怜?我也没记住自己是如何一步步地长大的,然而屈指算来,我竟整整读了十六年的书!

这十六年,何其漫长!

那个懵懂的孩子,背着黄帆布书包,在北方隆冬的早晨,像企鹅一样地扑腾在去学校的雪地里时,他不知道这究竟意味着什么。那个痴心的少年,当他一头扑在大学图书馆渊博的海洋里时,他也没有意识到自己是如何一步步从懵懂走到这“殿堂”的。这中间该有多少无知、凶险和磨难,该有多少的无常变数、歧路邪门,该有多少的迷惑利诱,乃至多少的自卑和无奈啊!但他坚持下来了,而且整整坚持了十六年。

总有一股力量在召唤着他前进,总有钟声响彻在他灵魂跳跃的深处。

很长一段时间,我都没能走出自己失落和屈尊的阴影,一切都远不是我曾设想着的未来。每个夜晚或者周末,我都一个人呆在学校里,磨练我焦躁不安的情绪。我无法平静,我的从憧憬里跌落到低谷的屈委、我的被轻视了的尊严,以及由此而生出的赌气式的决心与奋斗。然而这些,在我越发苦恼的日子里,却又都统统地向我反扑而来。

我总是摊开日记本,呆坐上一两个小时,却写不出一个字来;我总是因无聊而早早地睡去,然后到半夜再睁开明堂堂的眼睛,直到天明。我清醒地看到了自己的堕落,却明明又控制不住自己。

我总是在夜晚极度的宁静空寂中,从心底远远地升起一种莫名的隐隐的祈盼。当终于听到孩子们在清晨的校园里发出第一声稀零的响声时,我的一切心绪,便统统地安宁了!

接着的,便是整日的喧哗与热闹。这是嘈杂的宁静,这正是我的祈盼!我常常难安于周末或假日里没有这喧闹声的早晨。这样的时候,甚至可以说是我的节日。我害怕那孤寂而漫长的黑夜。

这是那个最初的校园所带给我的最为深入的旋律:极度的喧闹与极度的宁静的交替。

我常常看着孩子们那一张张稚气土黄的脸,来折射我自己的童年。我常常感觉他们中间的某一个就是我自己。一切都还在顽强地延续着,我面前的这些孩子那又是新的一轮波浪。是啊,我们都是注定要听着钟声长大的孩子。那是久远的钟声,从我们的先圣那儿传来,响在我们生命和灵魂的深处,响彻遥远的未来。

在这个意义上,我总觉得,挂在那儿的不是一口钟,而是召唤文明的特种指针。

370 |

0 |

0

总数:0 当前在第1页