那年春日. 阳光宜人,有股面包的醇香。仔细嗅起来. 痒痒的。大雁在树枝上慵懒地躺着,看着人间,忽而咯咯地笑了。

人行道左旁,有一方刷着红漆,带碧绿色顶篷的公交车牌。右旁是一房狭窄,晦暗的杂货店,显得与车水马龙的城市格格不入。

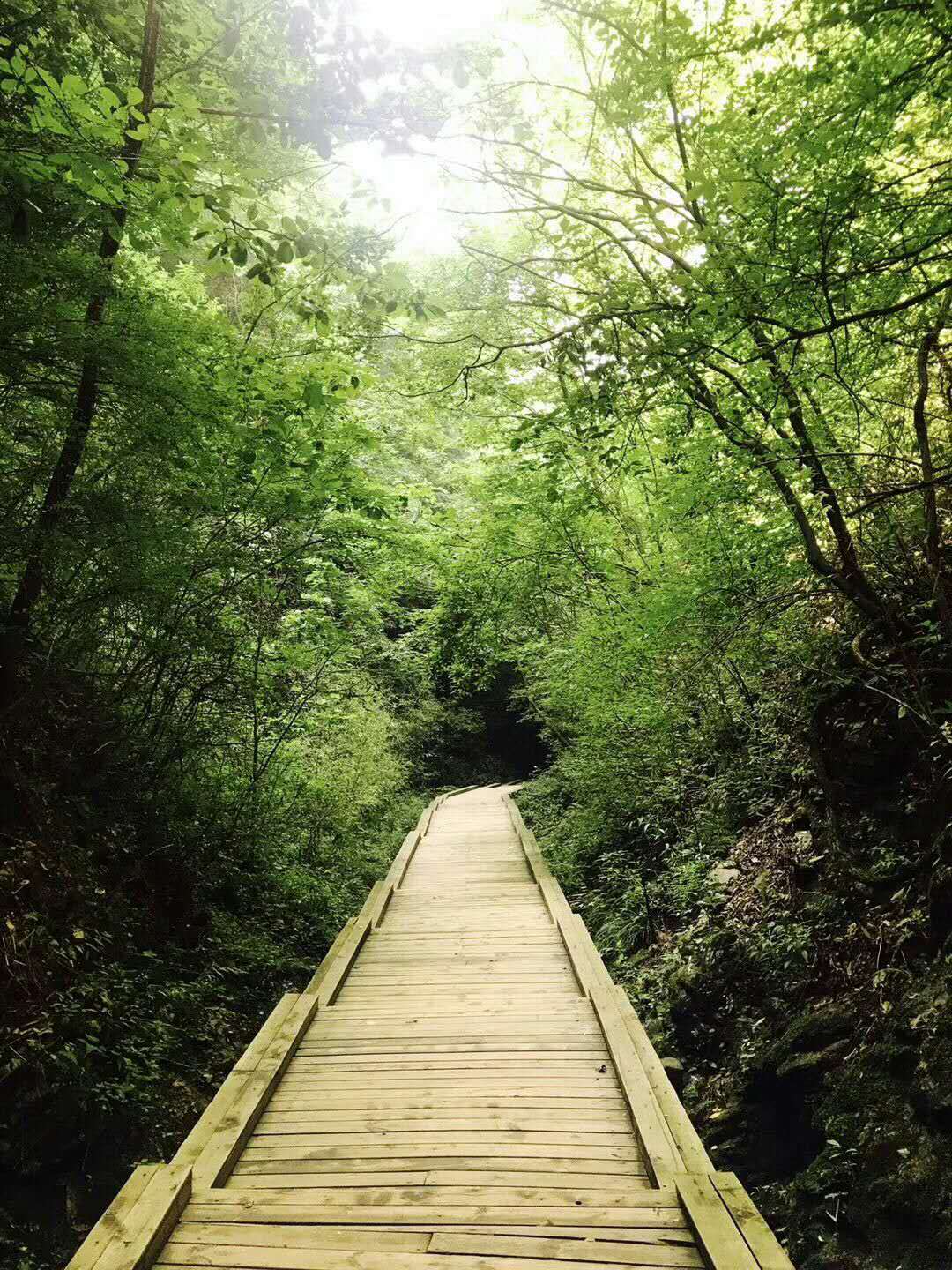

阳光与绿化带间蓬勃绿色的演唱会,梧桐梢头鸟儿的和音。

"小伙子. 补鞋啊?"一个突兀的声响。

循声望去,是坐在公交站牌角落短凳上的黑影。那黑影抬起头来,原来是一位老阿婆。她的手交叉在腿前,宁静地笑着. 眸里清澈的水花让我想起西湖。着一件开线的黑毛衣,头发与年轻人的发色不相上下. 只是偶尔有两三撮银丝调皮地探出头来 。

"啧啧,鞋开胶得厉害!"

我一看,鞋底都快要垂下来了。

反正时间还早,我想。我走过去,她的脸色是小麦色的,也有股阳光的味道。

" 上几年级啊!小伙子?"她边从小箱里掏器具边问。

"初三。"

"啊呀,那可紧张呢!她感叹,脸上浮现起幸福的笑容,"我孙子也上初三!"

"嗯? 在哪儿?"

"呀,上海,那可远!他爸妈把他带上海读书啦,个把月还来电话呢!学习可好!千万别像他外婆一样,上了高小就没读下去早早干活。"她又笑。

只是蜜蜂采一朵花蜜的时间,"好嘞!"她说,像欣赏自己创造的艺术品那样端详着修补处。

"多少钱?"

"一块!"

我一惊,"一块连个包子都买不了吧?"

"就用这点儿胶,还能值多少钱?一块!"

我摸了摸口袋,糟了,没带钱!"我......没带钱,明天来给行吗,阿婆?"

她爽利地喊,"行嘛!"又说"那小伙子你等车啊,阿婆买个烧饼去!"她把工具搁回箱子,背着手缓缓行去了。忽然间她开口:

"三月里桃花满呀山红

四月里风摆上杨吆柳春

杨吆柳青来想起我的哥

想起我的哥哥,想起我的哥哥......"

我被她的歌声逗乐了,上下毛孔里似乎都洋溢着舒畅。

道路右边的一声咆哮:"还唱呢!儿子都不要你了,老东西还唱呢!"

那是一个极臃肿的女人。贞观时期的体型,国难的表情,弓般上提的眼角。她瞟见我惊愕的表情,认为自己极能耐,继续嚷,"噫,儿子嫌累赘去上海不带她!自己都穷成这样了一天倒还挺乐呵!"

我见公交车来,急忙上去,躲避她——商店店主。

再见到阿婆已是秋季,金黄的火焰簇簇舞下,满了街头。一辆又一辆,车辆溅起的喧哗,冲刷尾气的耳蜗。

她就蜷在那张椅上,身形好似缩水,短了几倍。她的脸色苍白如纸,眼镜浑浊得像排污池。嘴因少牙而皱,凹进去,还剩稀疏的三四颗牙,但刷得很白,头上已经如月色了,但可看出尽量梳得整齐。她的肌肉已经松弛,瘪得像一副躯壳。

"补鞋吧!"她卖力地喊 她已经不认得我了。

我赶忙去对面杂货店要两个土豆片夹馍和一杯热牛奶。那女店主却是丝毫未变的,手底下边忙活,边嘲笑:"唉呀,我就说嘛!这可不,老家伙叫汽车给撞了 。醉驾!真是的,明知道这条路严查,喝酒了还往枪口上撞?也不得等交警下班了!"她揶揄着笑了起来,似乎是什么好乐的事。她笑起来脸上肉挤成一堆,眼睛都快盖没了。

"没给赔?"我小心地问。

"哼!人家队上有关系呢,给个三五来万事儿就平了!剩下的住院费儿子给了一点自己垫了一点,现在还没还清呢!"我带上这些食物给老鞋匠,"别 烧饼就挺好。"她勉强笑笑

我将一块钱给她,她愣了一秒,接着蹲下检查我的鞋,拄着拐杖移动着。她的银发在风中荡着,已经再找不出来一丝乌迹了。

我把食物和牛奶搁下,把随身的十元钱放在凳上,逃走了。

第二节自习课,老师喊,"***,你奶奶来看你了!"接着又是那一头银丝出现。

她朝我招手,笑了笑,大喊,"你的钱掉了!"

我僵在凳上,紧扣着眼,我害怕眼泪掉下来。

那年冬天,太阳似乎成了件摆设,对低温丝毫不起作用。而且,那个月——一月—— 城里闹过一次流感,全城人心惶惶,连昔日街头的流浪汉也不愿在公共场合出现了。

来年开春,我再没有见到老鞋匠。那女店主大吃一惊,"老家伙还欠我两块的蒸馍钱呢!"

到了秋天,又叫,"老家伙还欠我两块的蒸馍钱呢!"又是一年开春,老鞋匠终是没有来。

我在公交车站,忽然听得头顶"嘎——" 得一声大叫,竦然地仰起头,只见那雁张开双翅,一挫身,直向着远处的天空箭也似的飞去了。

931 |

1 |

3

-

评论者:樊秉源

评论日期: 2019-04-20

总数:1 当前在第1页